讀《論語》有感范文

讀《論語》有感范文1

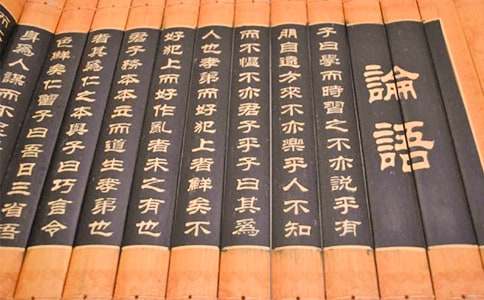

最近,我讀了《論語》。

《論語》是孔子及其弟子的語錄集結,成書于春秋戰國時期,是儒家思想的重要經典之一。其內容為做人之道,涉及政治。教育。文學。哲學等方面,集中反映了孔子“仁”和“禮”的思想,是一部惠澤后世的禮儀之書,仁義之書。孔子是春秋時期魯國人,我國古代著名教育家,思想家,儒家思想的創始人。《論語》是“四書”之一,是古代讀書人必讀的書籍。隨著儒家思想受到歷朝君主的推崇,逐步成為正統和主流,孔子和他的論述對思想界,對知識分子乃至整個中國社會都發揮越來越深的`影響,人們也將孔子稱為“圣人”。孔子所提倡的“仁義”,所主張的修身之道,以及他的智慧哲學有著許多積極的意義,值得我們學習和借鑒。

《論語》中所蘊涵的道理數不勝數,最讓我印象深刻的是:“子曰:‘溫故而知新,可以為師矣。’”。我對這句話的理解是:溫是溫習。復習的意思,故則是以前學的知識見聞,新是新的體會。發現。認識,總的意思就是:孔子說“在溫習舊知識的時候,能有新體會。新發現,這樣的人可以當老師了。”

我不禁想到“溫故而知新”是孔子認為是一個非常重要的學習方法,學生在學習了新的知識后,要經常溫習,因為學習是個不斷實踐的過程,要反復溫習才能牢固地掌握所學的知識,對所學的知識熟練了,才能進行思考,舉一反三。

《論語》,當你每次“溫故”時都會“知新”。

讀《論語》有感范文2

“政”本就是“正”的意思。所謂政,就是以榜樣的角色,懷正心,走正道,辦的是為民為國的大善事、辛苦事。如何治理國家,,如何發展國家,所要的所需的便是一個“政”字,更是一個“正”字。孔子曾講過“政者,正也。”曾經關于政的種種理論都被他一字而概之,一個“正”字更是確切的表達了它所有含義。如今看來,更是準確至極。

從建國初走到現在六十多年實屬不易,我們用汗、用淚、用流淌這的熱血終支起中華一片清晰遼闊的明天。當我們的生活漸漸好起來的時候,當棟棟大樓崛地而起的'時候,當各族人民歡唱贊歌的時候,中國停滯不前了,他走不動了,他被那些蛆蟲蠶食得體無完膚,他被劣行的絲網纏足不堪前行,他終究被這貪婪的人性所羈絆住腳步了。當8月22日一聲“開庭”響起,所有不堪所有污垢呈現在人們眼前時,人民唏噓不已。薄熙來受賄貪污一案已鬧的滿城風雨,所謂官,所謂效力,所謂為國為民,所謂鞠躬盡瘁,到了他身上,都變作了空話。他一邊將與自己持有不同意見的人進行殘忍迫害,一邊花著重金雇傭那些文人、那些墨客將自己的“功績”大肆吹捧,塑造其“光輝形象”。他用盡心思,殘害著人民,又要蒙住他們的眼睛。他想吸盡中國的血,來喂飽他貪得無厭的靈魂。他一再瘋狂的索取著,卻忘了人民還會說,還會言,還會怒吼——他畢竟沒有掩住人們的心。他們扯開薄熙來骯臟的手掌,看清了走向光明的路,把他拉到烈日底下,曝曬著他所有的罪過和貪婪,他被陽光灼傷眼睛,他在掙扎,但他終究掙扎不過人民的怒火。他的一切都太容易得到,他的惰性越養越沉,他揮手即得百萬別墅,把奮斗了幾十年的我們所得到十幾平米安家之所的歡喜都當作了笑話。

所感所悲,只是無力嗤笑罷了。

貪污?受賄?不如說是人性的低劣齷齪。然而又有多少諸如此類的人?多少諸如此類的事?他們掩住人民發現他們罪惡的眼,又被想要把他們推入深淵的貪婪蒙住了眼,然后一步一步走進墳墓。他們躲進黑暗,然而黑暗只是星點,終會被陽光拽回光明。他們曾經迷失過,曾經走錯了路,曾經模糊了“政”的意。如今悔過,卻已深陷墳墓,無力呻吟。

做“政”有何難?做“正”又有何難?難的是與貪性相戰罷了。勝了,你便會贏得萬千贊揚;輸了,你變輸得受萬人唾棄。行政如做人,需行正,應如松,別讓劣性折了腰。推開黑暗吧,在被洗凈的光芒下,以奔跑沸騰出你的熱血,來燃起中華那光亮的太陽!

讀《論語》有感范文3

《論語》,是一本能教我們怎樣做人的好書,它既是我們的老師,又是我們的朋友。我很喜歡《論語》,因為它讓我回味無窮!

在《論語》里有很多的名言,其中,我最喜歡的是:“子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。’”讀了這句名言,我有很深刻的感悟。我認為做人不能夠強人所難,不能把自己不想要的東西或不喜歡去做的事情施加到別人身上。在我們的生活中,也經常發生這樣的事情,例如:小明的一支圓珠筆斷墨了,于是他故意把圓珠筆送給小紅,不料小紅不喜歡他的圓珠筆,但小明仍然拼命地把它塞到小紅那里。在學校吃午飯的'時候,小明發現有自己不喜歡吃的食物,于是他故意把它送給小東吃,不料小東也不喜歡吃那個食物,可是小明仍然是強人所難,把食物扔到小東的飯盒里。

《論語》真的是一本很有意思的書,大家一定要買來看哦!

讀《論語》有感范文4

說起讀書來,給別人感覺總是"碧紗待月春調瑟,紅袖添香夜讀書"這種朦朦朧朧的詩意感覺,我記得讀紅樓夢的時候,賈寶玉也有一聯,"寶鼎茶閑煙尚綠,幽窗棋罷指猶涼",我覺得這個閑字說的特別好,把這層詩意的窗戶紙給捅破了。

以前應科的書生,確實有一些些閑人。尤其是那些"中產階級"的讀書人,他們不誤農,不經商,雖專工科考卻不那么用心。閑暇之余,偶爾搞個《聊齋志異》談談精神戀愛,好不快樂。但是也有些寒門子弟,他們食不果腹,衣不蔽體,就如賈島賈先生,只能寫寫苦吟了。

其實,在現實生活之中,就如賈寶玉這般閑處的并不太多。正經的讀書人,有些真是因為修身齊家治國平天下的情懷,講究格物致知窮理。而像我等只希望讀讀專業書,提高下業務能力,能養家糊口的,根本就不入方家之耳目。

閑讀書,讀閑書,是一種奢侈的享受。我能想到的,最好的讀書的地點就是花前月下濃蔭處,尋一所竹子造起的精舍,點燃一盞青燈紅豆,四周一定要清掃的整潔,最好的是布置一些簡單的書柜,柜子里的圖書不暇是皇皇巨著,還是稗官野史,越多越好。不消雕檻朱窗,不必美酒盛饌,不用絲竹亂耳,枕上詩書閑處好,門前風景雨亦佳。

古代的書目講究經史子集,紀昀等人編輯的《四庫全書》也是按照這個系統去整理的。中國的古代文字博大精深,對于習慣用白話文的現代人來說,顯得晦澀難懂。所以王國維、章太炎、黃侃之類的國學大家在現代真是寥若星辰。而且現代的書籍業在應用機械后發展的迅速,書籍也遠遠沒有以前那么珍貴,大家對書籍也不那么重視,藏書也都變為了私人對古董文物的收藏,甚至是待價而沽,所以那些如"天一閣""萬卷樓"的藏書盛事也不浮于世了。

大話說了一大篇,我們現在轉入正題。今天我是第一個給大家讀《論語》,所以我選擇的是論語的開頭——"學而第一".在我的印象中,對孔子總覺得他是個溫和的老者,而且是一個絮絮叨叨的老者。不知道為何,每次提及孔子,我總是想起自己的啟蒙老師邵珠合。他前幾年因病去世了。

學習論語大概在小學四五年級,而且是當時必背的篇章。老師對我們要求很嚴格,而我一個是腦袋笨,再者實在調皮,背誦這幾句的時候總是丟三落四,每次都被老師用教桿敲打一頓。后來漸漸地,提起論語,都覺得冷冰冰的,有一些陰影存在了。

作為我們認知的源頭,《論語》應該算是我們最早背誦過的正正經經的典籍之一了。如今隨著年齡的增長,自己反而覺得有些論語的話兒非常的貼近人心。所以自己也覺得,是時候通通徹徹的讀一遍論語了。所以,身邊同事說廣告人為何讀論語,我并不是那種實用主義的立場,我倒覺得如今而立之年讀一讀《論語》也是人生的'必經階段。

子曰:"學而時習之,不亦說(yuè)乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?

這段話很簡單,習在古代的寫法是"習",鳥兒數飛也。學了新鮮的事物,就應該和初飛的鳥兒一樣不斷地實習,這里的"習"應是指實踐的意思。所以孔子是一個務實派,而不是后人對"腐儒"的偏見那樣。

第二句,樂在我老家的方言里,是讀洛的,我的老師也喜歡讀洛。程子說,"說"是內心的,而樂則是由內而外的歡喜。這總讓人聯想起曹孟德說的"我有嘉賓,鼓瑟吹笙"的歡樂場面。

第三句,程子曰"雖樂于及人,不見是而無悶,乃所謂君子". 《孟子·離婁上》:"人之患在好為人師。"對別人指指點點好像是每個人最常見的根性。我樂于把知識、技藝等與你分享,但你不接受,所以就衍生出許多的不滿和憤懣來。而這種樂于及人,不知不慍絕對需要君子的那種坦蕩的胸襟和德行。

至于此,很多人都覺得這是對"為學"的一番善言。而我今天讀這一篇,反而覺得這三句,更像是孔子對我們一生的訓誡。少而好學,如日出之陽,人在年輕時,就要多學習多實踐。而在中年,更多的任務應該在于去結交那些志同道合的朋友,打開自己心靈的窗戶,擴大自己看待事物的視野,從而做一番自己喜歡而且利于社會的事業。而年老之時,則更需要闊達的氣度起理解"天運循環,無往不復"的道理,去以博大的胸襟包容和培養年輕的一代,去關照自身,達到自己與整個世界的共融。

當然了,以上也只是我獨斷的片言只字。孔子是偉人,每個人都孔子的教誨都會有自己的理解。

讀《論語》有感范文5

這個寒假,我讀了一本讓中國古代的讀書人都將此書奉為經典的書,《論語》。

《論語》是儒家學派的經典之作,它記載了孔子和他的弟子言行的語錄,其中的許多話也成為格言流傳于世。《論語》有《學而第一》、《為政第二》、《八佾第三》、《里仁第四》等20篇,只里面有許多膾炙人口的名句,以及與我們切身相關的道理。

在這20篇中,我最喜歡《八佾第三》一篇。“八佾”是如今在孔廟中拿羽毛,在祭孔典禮中所舞蹈的叫八佾之舞,但孔子不是叫大家跳舞,而是代表了文化精神。他的內容講“禮”,“禮”就是孔子一生做學問之所在。

我最喜歡其中一句“子游問孝。子曰:‘今之孝者,是謂能養。至于犬馬,皆能有養。不敬,何以別乎?’”意思是子游問孝道。孔子說:“今天,人們把孝說成是能養活父母。就連狗、馬都能得到人的飼養。如果不尊敬父母,那養活父母和飼養狗、馬又怎樣區別呢?”

這讓我想起了東漢時期的大孝子黃香,他在夏天用扇子扇涼父親的枕頭和涼席;冬天,有用自己的身體捂熱被窩。他很值得我們學習。

知道了孔子告訴我們禮的學問之所在,我會更愛自己的`父母,珍惜自己的父母,明白父母的嘮叨與操勞與嘮叨都是為我們好,不能讓父母感到自己就像狗、馬一樣。小時候父母對我們的好,我們要記得,長大之后,我們也要好好的回報父母。

讀《論語》有感范文6

《論語》是一部記錄孔子及其弟子言行的書。孔子死后由其弟子或再傳弟子整理而成,是儒家學派的代表作。《論語》全書共二十篇,涵蓋了哲學、政治、倫理、經濟、文學、道德等諸多方面。

在《論語》中,有記錄孔子言行舉止的,有孔子回答弟子問題的,有孔子評論別人的……每一句話都蘊含著深刻的道理,給人啟發。

記得在三年級的時候,有做作業遇到了一道不會的題目,我絞盡腦汁地想,可怎么也想不出來。當我準備向同學請教時,忽然想到如果同學嘲諷我:“這么簡單的題目,難道連李思敏都不知道怎么做嗎?”于是我立刻打消了向同學請教的念頭。可眼見時間一分一秒地過去,轉眼間到了該交作業的時間,我只好空著交給了老師。課 后金 老師找到我,火冒三丈地對我說 :“你怎么這么粗心啊?居然漏寫題!”我把事情的原委一五一十地告訴了老師,老師這才壓低了火氣,語重心長地說:“不會沒關系,可以問同學,《論語》中有‵敏而好學,不恥下問′,意思是說,勤勉而好學,不以向比他地位低下的.請教為恥。希望你以后有什么不會的多向同學請教。”在以后的學習生活中,我一遇到什么不懂的就虛心 向 老師、同學請教,使我取得了很大的進步。

《論語》是我國古典文學的精髓,古代人民智慧的結晶,其中類似的經典語錄還有很多,諸如“溫故而知新”、“三人行,必有我師”、“學而時習之,不亦說乎” ……使我明白了許多深刻的道理,使我成長路上的“良師益友”。

讀《論語》有感范文7

最近我讀了一本叫《傳統文化》的書,其中我覺得最有道理的是孔子的《論語》八則。

《論語》中的每一句話,都讓我回味深刻。其中,我記憶最深的有這兩句是:其中一句是,子曰:默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有于我哉!,意思是:孔子說,要把學過的東西默默地記在心里,不斷地積累知識;勤奮學習,從不自滿;教導別人,從不厭倦。這些我是否都做到了呢?

我認為孔子這句話說得十分有道理,別人來請教我們的時候,我們也要謙虛,要耐心的教給別人,不能厭煩,這一點,我覺得我做的不是很好,因為有時候朋友來問我問題時,我因為自己的一些私人的事情,會拒絕他們,我以后一定要改正。我們學習是永遠不會學完的,所以我們不要對學習輕易滿足,我覺著這一點,我做到了。我看到有的同學比我學習好,我會把他看做我的.榜樣,去追趕他。追上后,我還是不會滿足,我會再去追趕更好的同學。

另一句話是:子曰:生而知之者,上也;學而知之者,次也,困而學之,又其次也;困而不學,民思為下矣。意思是:孔子說,生來就知道的人,是上等人;通過學習才知道的人,是次一等的人;遇到困難才學習的人,是又次一等的人;遇到困難也不學習的人,是最下等的人。

背過這句話以后,我想:我是第幾等人呢?我不是生來就知道的人,也不是遇到困難才學習的人,更不是遇到困難也不學習的人呀!那我應該就是通過學習才知道的人啦。這正像《論語》八則中孔子說的那樣我非生而知之者,好古,民以求之者也。我想,我就是這樣的人吧!

通過讀《論語》八則,我懂的了更多的道理,使我改變了很多,我會把我的缺點盡量的改正,把我的優點發揚。使自己成為一個德、智、體、美全面發展的好少年。

讀《論語》有感范文8

懂了,我終于徹底地悟得了啥叫“知之為知之,不知為不知,是知也!”。的確,就像這道數學題一樣,在我們生活著的這個熟悉的世界里,還有許多不為我們所熟知的'領域,我們應該誠實地去面對一切,會就是會,懂就是懂,千萬不能像南郭先生那樣不會裝會,不懂裝懂!如若這樣,我們的飛船還怎么上天

潛艇還怎么深入海底

世界著名物理學家、獲諾貝爾物理學獎的美籍華人丁肇中在接受中央電視臺《東方之子》采訪時,曾對很多問題都表示“不知道”。前一階段又聽說他在為南航師生作學術報告時,面對同學提問又是“三問三不知”

這讓在場的所有同學意外,但不久就贏得全場熱烈的掌聲。其實,丁教授大可不必說“不知道”。比如可以用一些專業性很強的術語糊弄過去,可以說一些不沾邊際的話搪塞過去,甚至還可以委婉地對學生說:“這些問題對于你們來說太深奧,一兩句話解釋不清楚。”但是,這位諾貝爾獎得主卻選擇了最老實、最坦誠的回答方式,而且表情自然、誠懇,沒有明知不說的矯揉造作,沒有故弄玄虛,也絕沒有“賣關子”。也許,一些人在說“不知道”時往往被看作是孤陋寡聞和無知的表現,但丁先生的“不知道”卻體現著一種做人的謙遜和科學家治學的嚴謹態度,不禁令人肅然起敬。

古人云:“知之為知之,不知為不知,是知也。”學問愈深,未知愈重;越是學識淵博,越要虛懷若谷。作為專家、學者,對不知道的東西,我們不僅應當老實地承認“不知道”,而且要敢于說“不知道”。即使是在專業領域內,那種自詡或表現為無所不知的“專家”,不僅其學識而且其人品也都是值得懷疑的。

讀《論語》有感范文9

關于國學,當今社會上掀起的"國學熱"似乎正從一個側面昭示了中國傳統文化的復興,來參加此次國學講習班是抱著一個求學的目的,幼時聽母親念《論語》中的句子時只覺得拗口難懂,逐漸長大后發現幼時所聽的那些句子的表述竟是那么美妙,含義又是那么豐富,《論語·學而篇》讀后感。但盡管如此對國學經典的認知卻仍然處于一種懵懂的狀態,講習班開班第一天,老師結合朱子的《讀論語孟子法》講讀經之道,當時我情不自禁記了很多筆記,覺得打開了新世界的大門,從來沒有老師講過如何去讀我們的國學經典,先曉其文義然后知其意,"切己",熟讀玩味,這些是以前從來沒有聽到過的東西,眼前開朗覺得這確實值得一試,于是便帶著我很淺的文字功底和剛聽來的方法開始了我讀《論語》的道路。

自小學開始就會在課堂上學習《論語》,里面的句子大多十分熟悉,然而認真研讀之后才發現,雖然每句都是那么簡短,但是意義豐富,認真體會之后覺得以前根本就沒有讀過《論語》。程子曰:"讀書者當觀圣人所以作經之意,與圣人所以用心,圣人之所以至于圣人,而吾之所以未至者,所以未得者,句句而求之,晝誦而味之,中夜而思之,平其心,易其氣,闕其疑,則圣人之意可見矣。"經典之所以經受時間考驗千古不衰,是因為其蘊含了先賢的為人之道、成德之道,后世者難以達到其境界,故需一絲不茍認真研讀,將這種學習成為一種習慣融入生活,晝誦夜讀常常思考才能有所得。

《學而篇》為《論語》的第一篇,朱子的注描述"此篇為《論語》首篇,所記多務本之意。"此篇由"學而時習之"至"不患人之不己知,患不知人也",主要是在講一個"學"字,此處之"學"并非通常所講學問學習,而是說為人之學,強調成為一個真正意義上的人。這是我在聽老師講解后最大的一個感受,儒家所講為人、成德意義豐富,雖然我尚不能十分理解但是也窺得其中一二趣處。從古至今,看似科技的進步和商品經濟的發展改善了人類社會,但是若從思想精神上來看,我們并沒有超越古人,關于生命價值、人生意義的思考,古圣人看得十分明白與透徹,而我作為一個所謂現代文明社會的大學生卻很少思考或者說從未有過清晰的認識,如此說來,人活著,究竟是為了什么呢?如果這個問題無法有所思考,那么我們今天所做的一切無非是在機械重復人類社會的運轉,如果我們連自己都沒對自己的存在有過相關的思考,那么我們所做的,對這個社會將無法產生真正的作用。這樣一種無知的狀態無法改變,我們活著又有什么意義呢?

《論語·學而》首字為"學",即講為人之學。人生之為人,生來與飛禽走獸是有本質區別的,人在本性上是具有人本來的美德的,人性中具有一種自然存在的善的情感,但是這種善經常被外物所蒙蔽導致我們沒有成為一個真正意義上的.人,沒有認識到自己人性中本來存在的真善美,于是便出現了社會中或"善"或"惡"的人。讀圣賢書的目的就在于讓我們的靈魂和古圣先賢對話交流,從而清除蒙蔽我們內心的塵埃雜質,成為一個真正的人。讀經典,潔凈我們的靈魂使之回到本真的清明純凈。

明確"學"的內容后,此篇還談到"怎么學"以及"為什么學",此處就《學而篇》中印象最深的兩個句子談談我的感慨和收獲。

《學而篇》第二章中講到"孝弟也者,其為仁之本與?",孝悌為仁之本,讀后感《《論語·學而篇》讀后感》。自古以來我們都在談孝道,都在倡導,但是當今卻有很多人沒有做到孝甚至完全背離了孝的要求,這是值得思考的問題。我記得我們在討論這一句話的時候,大家發言十分踴躍,同學們談到"當父母的要求不是我們想要做的的時候我們還應該遵從嗎?"、"父母在生我之前也沒問過我愿不愿意啊?"、"那些*待自己孩子的父母依然值得去孝嗎?"、"孝為什么是仁的本?"等等,徐老師最后談的話讓我深有感觸,大致意思如下:我們不應該去問我們為什么要對父母盡孝,因為這本來就是一種天性,一種自然而然的情感,無論如何我們都找不到原因,就算找到了也是外在的末的東西,孝這種情感是天生的,小孩子生下來離不開父母的懷抱,這難道需要理由嗎?對父母的愛是沒有理由的,這一點可以舉一個愛情的例子,熱戀時期的兩個人恨不得隨時隨地待在一起,無時無刻心都在對方身上,這其實就是一種情感而已,沒有理由的。對父母的愛體現為孝,這是我們人性中最真最根本的東西,所以是"為仁之本"。關于孝悌的問題,是每一個人都有切身體會的,我記得我在上大學之前內心從沒有認識到要去愛父母,也很少覺得父母是愛我的,但是上大學離家后,也許是由于多種原因綜合作用的結果,我開始意識到這種愛,開始由心底而發去愛他們。老師說得很明白,孝這種東西是沒有理由的,也是不需要理由的,它就是一個隱藏于我們人內心的一個本來的東西,就是人作為人本來具有的一種情感。

《學而篇》第八章中有"過則勿憚改",文意雖淺顯易懂,但細下思量卻很有觸動。從小到大,我們無數次地說過"我錯了",可說過"我錯了"之后卻不一定會改正,朱子注"有過則當速改,不可畏難而茍安也",我們認為自己錯了卻不改,真正的原因何在呢?我認為主要有以下:其一,我們并不真正的認為自己錯了,也就是說我們并未從心里認識到自己的錯誤,很多時候我們認錯只是有口無心,這種情況下,我們當然是不會去改正的;其二,我們真的認識到了自己的錯誤,但是出于畏難的心理我們并未有勇氣去改正,在現代社會中,很多時候個人的抉擇是受利益驅使的,當一個人能夠認識到自己的選擇違背道義的時候往往會因為對利益的追求而放棄正確的抉擇,或者有時候我們認為這種錯誤的結果或者危害是可以忍受的,而改正錯誤要花費的精力或許更多。在這幾種情況下,缺乏勇氣往往是最常見的,人們越來越普遍地認為利益比道義更加重要,這也許正是當代對法律、制度更加急迫地需要的原因。比起法律,道義對人的約束在當下似乎顯得微不足道,我們缺乏了一種文化、一種道德約束,這當然是由于各方面原因綜合造成的,但是,對經典的閱讀匱乏是其中的一個主要影響因素。故,研習圣賢之書是我們現在應該做好的事情,不論我們學習的什么專業,不論我們的年齡。

一個"學"字貫穿《學而篇》始終,學為人之道,成為一個真正的人是我們作為人首先應該做的,盡管在生命中過去的一段時間里我們沒有認識到這一點,但是現在我們有此機緣真正接觸到了國學經典圣賢之書,應當熟讀玩味涵養甚生氣質,透過歲月回望真正的純粹的人性,志于學而努力,雖然很難做到,但是我們應該朝著這個方向去努力。

讀《論語》有感范文10

曾經有個別員工跟我提出:國家提倡建立和諧社會,企業也提出要打造和諧的企業文化,如果員工違反了制度,是不是說就可以不按制度考核呢?也就是講構建和諧文化和強調制度的執行剛性和嚴肅性;這兩方面是否矛盾呢?

要說清楚這個問題,我想借用孔子的一個弟子,———"有子"的一段有關"禮"和"和"之間辯證關系的論述來闡釋我的觀點。他說:"禮之用,和為貴。小大由之,有所不行;知和而和,不以禮節之,亦不可行也。",這是什么意思呢?我們一起來分享一下:

禮,這里是指禮制,和,這里是指仁愛、和諧。他這句話的前半句是強調禮制等級規則的運用,必須輔之以"和",必須有仁愛貫穿于規則管理的始終,沒有"仁愛"的管理,所有的規則規章就是冰冷的,無情的。大大小小的事情,各項規則,各項管理指標,全都冰冷執行,一定會有行不通的地方。

話又說回來,不要制度,不要規則,不要管理指標,不要管理程序,是否就一定能進行有效的管理呢?有子也是反對的。"知和而和,不以禮節之,亦不可行也",這句話的意思是:"和諧很重要,一味夸大的追求和諧,不用制度規則予以約束,也是很危險而行不通的"。 那么,作為管理人員如何理解和運用規則與和諧的關系呢?

我看過一篇《管理者的致命誘惑》文章,其中講到:"希望自己受員工的歡迎,這是人之常情;但對于管理者這卻是危險的,管理者必須是‘孤獨’的。""受人歡迎"是追求一種和諧的境界,對管理者來說,"不以禮節之"是很危險的,當管理指標不能達到但又必須完成這些指標時,管理者在這些平時是兄弟朋友的`下屬面前則顯得躊躇不前,不能臨之以威。因此這樣的管理者在這種情況下,常常是束手無策,隨之懈怠松勁,降低管理標準,久而久之,企業則在一團和氣聲中走向衰敗。"和"固然重要,沒有"禮"的約束,也是行不通的。

所以,"禮"是規則,規則需要有"度","和"是仁愛,仁愛也需要有"度","禮"的"度"用"和"去衡量,"和"的"度"用"禮"去限制。一個企業的管理,既要有"禮"的冰冷強硬,又要有"和"的慈善仁和;既要有"禮"的規則規范,又要有"和"的柔和;剛柔并舉,"禮""和"并用,

執行規則的最高的境界是"罰而不怨",懲罰卻不使員工怨恨,運用仁愛最高的境界是"和而不流",和諧卻不同流合污。

【讀《論語》有感】相關文章:

讀論語心得01-29

讀論語的心得05-14

讀《論語》的心得05-17

讀論語有感07-01

讀《論語》有感05-18

讀《論語》有感07-03

讀《論語》有感(經典)09-07

【推薦】讀《論語》有感08-23

讀《論語》有感【精】09-16

讀《論語》有感【薦】09-07