讀《論語》有感(合集10篇)

讀《論語》有感1

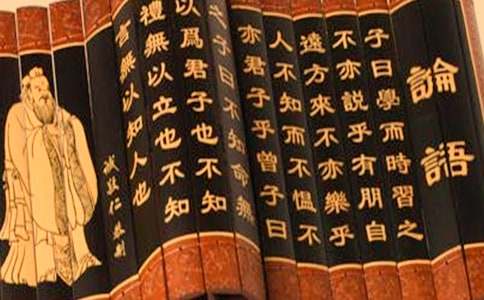

孔子是春秋時期的大教育家、大思想家,被世人譽為“圣人”。《論語》是一本記錄了孔子及其弟子言行的一本語錄體散文。《論語》蘊意深邃而又妙趣橫生,人性與文化碰撞出智慧的火花,讓我們理解為人處事的道理。所以,我們可以從中找出不少感同身受的例子。

學思并進

“學而不思則罔,思而不學則殆。”

我們每天都會學習,每天也必須要去學習,那么我們是如何學習的呢?上課時,是老師輔助我們學習,引導我們思考;下課時做作業,我們會照著老師教給我們的學習方法舉一反三,認真思考。

假設我們不去思考呢?那么上課時便是另一番光景了:老師拿著資料念給我們聽,我們在書本上寫下來,下課時我們一遍一遍地讀、背。這樣會使我們感到疲勞和厭倦,甚至慢慢的厭惡學習。所以說,學思并進很重要,掌握好方法,我們就能事半功倍。

樂在其中

“知之者不如好之者,好之者不如樂之者。”

我們常說一句話,“興趣是最好的老師”。對于學習,我們的態度就分為三個層次:知、好、樂。學習知識最重要的是培養我們對學習的興趣。我們對學習感興趣,就會變被動為主動,在快樂中學習,以學習為快樂。這樣不僅能夠加深對知識的理解,還能讓我們更加靈活 的知把識運用在生活中。

善于反省

“吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”

在漫漫的人生道路上,反省是一朵美麗的花。反省能讓我們學會豁達,讓我們做到樂觀,讓我們擁有豪情。

倘若我們都不反省,都不會反省,那么我們的人生會怎樣?世界會怎樣?若科學家們不反省,現在生活怎會如此便捷?若我們這片土地上的人們都不反省,那怎會有我泱泱大國,巍巍華夏?可見,反省多么重要啊!

《論語》,它經歷了兩千多個春秋,直到今天,它仍然深深影響著我們。儒家經典永遠不會過時!

讀《論語》有感2

《論語》一書是五千年文明史中歷代仁人志士千錘百煉留給我們的寶貴文化遺產。它的中華文化充實了我的生活;它的傳統美德感召了我的思想;它的前賢哲理熏陶了我的情操,所以,我十分喜歡《論語》這本書。

讀完《論語》后,我受益匪淺。我懂得了求學必須按時溫習,才能獲得更多的知識;我懂得了待人要真誠,不要花言巧語;我懂得了孝敬父母,尊敬兄長是一種美德;我懂得了君子追求真理,不是追求物質享受。

s

而在《論語》中,我最喜歡是這句:子曰:“溫故而知新,可以為師矣。“它告訴我學無止境,要溫習學過的知識,就會有新的體會和發現,這樣就可以為人師表了。而蘇軾就是一個溫故知新的人,養成親手抄書、經常溫習的習慣。因此他便三抄《漢書》,但并不是嘩眾取寵,而是帶著明確的目的去思考和研究問題,所以他是我學習的榜樣。當然,從三四年級到現在,我也有養成抄書的好習慣,一到六年級語文課本中的日積月累、資料袋、詩歌等一些知識被我抄到一個本子上,因為我知道這樣又便于我復習,而且邊抄邊想,不僅可以溫習以前的知識,還能有不同的體會和發現。有時,一本書我會看上三遍或更多,這樣這本書就會被我完全理解了,剛好印證了這句話:書讀百遍,其義自見,這正是我讀書學習的切身體會。

在讀《論語》這本書時,我感受自己就像一直在只是天空中展翅翱翔的雛鷹,是快樂的,是興奮的,享受著知識帶給我的樂趣。希望大家有機會也去看看《論語》這本書,讓你們都養成一個個良好的習慣,做一個品學兼優的好學生!

讀《論語》有感3

古人云:“半部《論語》治天下”。《論語》樸素的語言中無不透露著孔子對社會﹑人生的思考,蘊含深刻智慧與哲理,是世界公認的人類文明的偉大財富。

“仁”是本書核心,也是孔子思想中最重要的概念之一,他認為“仁”是個人修養的最高境界,“好仁者,“無以尚之”。《論語》于此講了兩點:一,“仁”的內涵;二,如何致仁,由此引出“德行”二字。一句話,“克己復禮為仁:要約束自身并使言行合乎禮。孔子還提出“仁者能好人,能惡人”,即有正確的愛憎觀念,仁者“愛人”、“知人”等觀點。主張愛護、了解、尊敬他人,并把孝悌作為“愛人”的一個根本立足點,“愛人”必須孝敬父母,“孝弟也者,其為仁之本與”。另外,“仁”還包括“剛,毅,木,訥”——剛強,果敢,樸實,謹慎。此外,對仁德的修養,主要還是靠個人自覺的努力。仁者安于仁道,在任何環境下都要做到矢志不移,保持氣節,還有事奉賢者,結交仁者。

其二,與“仁”相輔相成的是“禮”。“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動”。孔子認為“禮”是維護國家穩定的根本。“道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格”,此句舉出兩種截然不同的治國方針,說明“禮”對人民的教化功能。對個人而言,“不知禮無以立也”“恭近于禮,遠恥辱也”“君子博學于文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫”。而“仁”和“禮”并非兩個獨立概念,二者結合才是“完美人格”。孔子認為東周后期“禮崩樂壞”的原因在于當時的禮法重形式而薄內容,不能只停留在表面儀式上,更重要的是從內心和感情上體悟禮的根本,符合禮的要求。禮和樂都是外在的表現,而仁則是人們內心的道德情感和要求。孔子提出“仁”正是為了糾正周禮的缺陷,“人而不仁,如樂何?”而孔子的每一個行為都以“禮”為重:盡孝時不違背禮的規定,“不在其位,不謀其政”;學生們厚葬顏淵時孔子認為不符禮的規定;孔子患病無法起身穿朝服見國君,就把朝服蓋在身上;他與國君吃飯時都先主動嘗一下,這些都表明他對禮的遵從。

除此之外,《論語》中還介紹了大量有關品德修養,待人處事,孔子的教育內容與理論,學習態度與方法等方面的內容。如孔子的弟子贊譽他的美德時概括為“溫,良,恭,儉,讓”五字。孔子強調的“仁者”“君子”應具備“智、仁、勇”三德,克制追求物質享受的欲望,自覺遵守道德規范,博學多識,具有多方面才干,通觀全局,領導全局,謹言慎行,對國家或個人負責任,成為合格的領導人。其次他也多次強調“孝”,孝要依禮而行,對父母和顏悅色,從形式上按周禮的原則侍奉父母,從內心深處真正孝敬父母。孔子有很多先進的教育方式,甚至如今也還有深遠影響,如因材施教,有教無類,啟發學生興趣等,他要求學生能舉一反三,讓學生充分獨立思考。除書本知識詩、禮、樂,道德修養之外,孔子常帶領學生周游列國,注重社會實踐,培養學生全面廣泛的知識和技能。他辦學的主要目的是培養治國安邦的人才。在學習上,他強調學思結合,及時復習,不恥下問,虛心刻苦,實事求是,融會貫通,舉一反三。

可事物我們還是要批判性地繼承。孔子曾說:“唯女子與小人為難養也”,可見其輕視婦女的思想,后來則演變為“男尊女卑”“夫為妻綱”的男權主義,這種思想如今看來是應接受批判的。他“述而不作”的原則反映其思想上保守的一面,完全遵從此原則很難有思想的創新和發展。還有他所說的“三年無改于父之道,可謂孝矣”忽視了青出于藍而勝于藍的道理,畢竟人們的`思想觀念、言行舉止都不能總停留在過去的水平上。

無論怎么說,《論語》融入了孔子所有的智慧,今天我們仍可以從中汲取很多為人處世的道理。幾千年前的智者尚且如此,如今我們卻有太多太多人與孔子的推崇背道而馳。不妨泡一杯香茗,憶人生點點滴滴,聽圣人暢談人生哲學,收獲心靈的安寧與靜謐。

讀《論語》有感4

孔子(前551——前479)名丘字仲民殷王室的后裔武王滅殷后封殷宗室微子啟于宋其遠祖遂成為宋國貴族孔子出生于魯國地位亦由公卿下降而為士。孔子十五歲即“志于學”學無常師尤其留意于周代的禮儀制度以恢復周初的“德政”為自己的理想并很早便以博學知禮而名聞遐邇。

“儒”在甲骨文中作“”象形字本義是沐浴儒身指那些以為人相禮祭祖祀神為本質的人。因相禮前他們必須沐浴齋戒故稱之為“儒”。

說到了儒家經典就自然要提到《論語》。“論語”二字的解釋有很多。《漢書·藝文志》曰:“《論語》者孔子應答弟子時人及弟子相與言而接聞于夫子之語也。當時弟子各有所記夫子即卒門人相與輯而論纂故謂之《論語》。說法有很多很多現代人一般皆從《漢書》之說將其理解為語言的論纂用現代漢語說就是語錄是孔子弟子及其后學對孔子言行的追記也有一些是對孔子弟子言行的記錄是儒家學派最重要的一部典籍。

《論語》的出現標志著中國私人著書的開始它所表現的思想內容思維方式價值取向都已融入了我們民族的血液沉潛在我們的生命中熔鑄成我們民族的個性。

《論語》一書集中闡述了儒家思想的核心內涵——仁。此中“仁”出現過109次它是一切理論的中心。

說到為人處世孔子提倡的是自愛和愛人,說到為政治國孔子重視民生疾苦呼喚仁政。

總之作為最高的道德原則“仁”統帥著忠恕孝悌寬恭信敏惠智、勇剛毅等諸多道德規范。

當然《論語》中也有一些思想是與歷史的潮流相背離的如政治上的復古傾向對等級秩序的過分強調對婦女、勞動的輕視等但瑕不掩瑜祖先具有的生命智慧是足以讓我們為之驕傲的。

讀《論語》有感5

我讀過許多書令我感觸最深的是《論語》雖然,我只是一個小學生,理解的不夠深刻,可我依然能夠感受到它的博大精深,其中的一些道理,使我受益匪淺。

我喜歡里面一些含義深刻的句子,這對于我們這些小學生來說,會使我們終身受益。

“ 學而時習之,不亦樂樂乎”講了溫習的重要性,學習而時常溫習,才能使學到的知識加以鞏固,成為自己的東西。這難道不是一件令我們愉快的事嗎?“積土成山,風雨興焉;積土成淵,蛟龍生焉;積善成德,,自神明自得。圣心備焉,故不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海”說明做什么事都應該嚴謹踏實。在學習上,要學會積累,不能因為小知識而不去學,如果小知識如果積累起來就是大智慧!“溫故而知新”告訴我們知識只有時常溫習,才能牢牢的記住,牢牢的掌握。“學而不厭,誨人不倦”這句名言告訴我們學習不能覺得厭煩,要認真的對待學習,要有一絲不茍,不厭倦的精神。要把學習當成一種樂趣。這些精深的句子,難道還不足以表現出古人的智慧嗎?

我們現在很多人都對學習缺少一絲不茍,認真的精神了,我作為一個小學生,感到非常慚愧。《論語》是使我感觸最深的的一本書。書中的知識就好似遼闊的大海,無邊無際,而我只是大海里的一只小船,在遼闊的大海里前進著。

這些道理是我終身受益無窮,將會使我們進步,是我們成長!

讀《論語》有感6

最近,我讀了《論語》。

《論語》是孔子及其弟子的語錄集結,成書于春秋戰國時期,是儒家思想的重要經典之一。其內容為做人之道,涉及政治。教育。文學。哲學等方面,集中反映了孔子“仁”和“禮”的思想,是一部惠澤后世的禮儀之書,仁義之書。孔子是春秋時期魯國人,我國古代著名教育家,思想家,儒家思想的創始人。《論語》是“四書”之一,是古代讀書人必讀的書籍。隨著儒家思想受到歷朝君主的推崇,逐步成為正統和主流,孔子和他的論述對思想界,對知識分子乃至整個中國社會都發揮越來越深的影響,人們也將孔子稱為“圣人”。孔子所提倡的“仁義”,所主張的修身之道,以及他的智慧哲學有著許多積極的意義,值得我們學習和借鑒。

《論語》中所蘊涵的道理數不勝數,最讓我印象深刻的是:“子曰:‘溫故而知新,可以為師矣。’”。我對這句話的理解是:溫是溫習。復習的意思,故則是以前學的知識見聞,新是新的體會。發現。認識,總的意思就是:孔子說“在溫習舊知識的時候,能有新體會。新發現,這樣的人可以當老師了。”

我不禁想到“溫故而知新”是孔子認為是一個非常重要的學習方法,學生在學習了新的知識后,要經常溫習,因為學習是個不斷實踐的過程,要反復溫習才能牢固地掌握所學的知識,對所學的知識熟練了,才能進行思考,舉一反三。

《論語》,當你每次“溫故”時都會“知新”。

讀《論語》有感7

說到學問,人們自然會聯想到《論語》,而《論語》是至圣先師——孔子所言之記錄。

論語之所以被全世界所推崇是因為這本書包含了“仁德孝學禮和知”七個方面,是人們共同追求的。時至今日,論語已經被世人們牢牢銘記在心。

其中,讓我深有感觸的一句話是我對《論語》敬佩的原因

“孝悌也者,其為仁之本也”意思是:“孝敬父母,尊敬長輩是做人的根本。”在千年以前的古人早已懂得了這個道理。何為父母?即生育、撫養你的人,你的生命是父母賜予你的。何為長輩?即呵護,疼愛你的人,你的成長是長輩見證的。這么看來,尊敬他們不是一件理所應當的事實。這樣一個看似微不足道的小問題,卻有多少人沒能去做到的?

我們常常在新聞上看到這樣的新聞,某青年因家長幾句怨言,竟大打出手,下手絲毫不留情。面對這樣一個嚴重的社會現象之中,有多少問題存在?想必人之初,性本善,就算受到種種原因的綜合影響之下,也不可能做出這種行為,定是平時所積累的不滿就此宣泄。而不滿又從何而來?就是不尊重開始的,你的不尊重,導致了你的不滿,心中有個念頭:總想著他們憑什么說我,對我這么不尊重。然則是你從一開始就錯了,多一份尊重,就多一份寬容與理解就少了許多不必要的口角。

其實,尊重是相對性的,應該尊重父母為先。他們也曾有過尊重他們的父母,也想讓你明白,也許他們出發點錯了,但他們總比你理性許多,說歸說,但有個度,干出一些出格的事就不是正當的行為。尊重你的父母,他們定會尊重你的,人與人之間的交流以尊重為前提。不要以為他們是你的父母就不覺的什么了,相反他們還是你最重要的人。

“孝弟悌也者,其為仁之本與!”這是《論語》所告訴我們的,也是我人生中的一盞明燈,指引著我,不讓我迷失在社會這片汪洋大海之中。

讀《論語》有感8

《論語》這本書匯聚了春秋時期的大儒學家孔子云游四海、輔佐君王、教育弟子時曾經說過的話,讀《論語》有感作文。聚集了孔子畢生的心血,處處展現了儒家“仁”的思想結晶。

此書總共有十三篇。自古以來都是用于教學和治理國家的。常言道:“半部論語治天下”。可見它的作用是如此之大呀!

讀完此書后,我印象最深、感覺也是最有用的一句話是“三思而后行,行而再思也”。在如今的法治社會里,做任何事不僅要有實力,最關鍵是要有智慧的,在任何情況下,一定要保持頭腦清醒,再三思考,做到沉著冷靜,不能魯莽,這樣才能做出一番事業,小學六年級作文《讀《論語》有感作文》。同樣,我們在學習中,每件事都要多問幾個為什么,這樣才能開動我們的腦筋、豐富我們的知識;在平時考試中,每一道題解答前一定要審清題目的意思,經過全面的思考后再下筆解答,力爭做到做一題對一題,因為“磨刀不誤砍柴功”,省去了做完考卷后再重新思考重新答題的時間。

可見,孔子的知識淵博,《論語》的博大精深,他所宣揚的儒家思想,至今仍是我們做人做事的基本準則。

讀《論語》有感9

許多人都站下來靜靜地凝望?近年來我們的書刊市場上出了許多好書,但也出了不少壞書。因為這些人,我們的祖國才變得更強,更好。哪一組勝出,就可以拿出自己的一些分數加給低的一組,在接下來的游戲中幫助他們,讓他們有前進的動力?直到現在,這件事仍然留在我的記憶深處。

閑來無事,掐指一算,自余去年習《論語》,至今已有一載有余。除過背了“鄉黨”,“先進”等幾篇以外,竟無甚感觸。正暗暗哀嘆時,周禮不禁觸動了我,遂意欲小議周禮。在此不敢高談闊論以充學者,實只乃表我之淺見也。

禮,乃中國古代社會生活的重要組成部分。周禮,即周朝時期發展起來的,建立在維護統治者利益的基礎上,并束縛人的思想和社會活動,調整人們行為規范的總和。

周禮,和禮法、祭祀于一體。所謂禮法者,即法紀與禮儀。法紀即法律。禮儀,即禮節與儀式。何謂祭祀?即備供品向祖先致祭行禮,表示崇敬并求保佑。于是乎,周禮既為維護統治者利益的道德標準,又是法律規范,形成了禮律相通的禮教。即禮允許,法律亦允許;禮不允許,法律亦不允許。所以,周禮鞏固了統治者的權威,這大概也是周公制禮的真實目的吧:鞏固年幼的成王政權。

為什么說周禮是統治者鞏固和加強政權的工具呢?因為它強調階級性與等級性的差別并且設計了一套繁瑣的程序來維持這種差別。正如荀子曰:“貴賤有等,長幼有差,貧富輕重皆有稱也。”

周禮要求必須親愛以父權為中心的尊親屬,使親者貴,疏者賤。此謂“親親”。

周禮還要求下級必須遵從上級,特別是周王。嚴格規定上下級秩序,不得犯上作亂。又有“孔子謂季氏,八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍”,講的是一個卿大夫冒用皇帝規格的舞蹈,孔子認為不可原諒。此為“尊尊”。

周禮維護父權中心的社會,特別歧視婦女。“幼從父兄,嫁而隨夫,夫死隨子。”

看罷禮法,再來看看祭祀吧!“季氏旅于泰山,子謂冉有曰:‘女弗能救與?’,對曰:‘不能。’,子曰:‘嗚呼!曾謂泰山不如林放乎!’”就是說一個大夫級的人物,卻祭皇帝才能祭的山,所有人反對。這說明不同等級者的祭祀也不同,絕不允許僭越。

撇開禮的等級性和差別性束縛不談,其實踐過程更是莫名其妙,程序繁瑣,如諸侯每月初一殺一頭羊舉行祭祀,表示‘聽政’開始;國君祭祀賜的肉不能過夜……。

從這些話中,我們不難發現統治者是如何利用禮來壓迫人民:周禮強調等級性、差別性和程序繁瑣性,并且極其嚴格地維持這種等級差別,決不允許任何人僭越,如果違反,輕則受眾人譴責,重則受刑罰制裁。

周禮因身份等級不同而不同,所以,周禮不是一種公平的社會規范。它不僅表現對被統治者的束縛,更是表現了統治者們不同的等級關系!只可惜,當時的人們沒有一點覺悟,對禮的束縛毫無察覺,并認為能穩定社會秩序,促進社會發展。連圣人孔子都說:“郁郁乎文哉,吾從周。”

當然,我們也不能將周禮全盤否定,在當時的社會,周禮還是在一定的程度上緩和了當時的社會矛盾,畢竟“禮崩樂壞”不是好事。同時周禮還形成了古代華夏文明的精神淵源。總之,我們要以歷史的眼光去剔其糟粕,汲其精華。

讀《論語》有感10

《論語》,是一本能教我們怎樣做人的好書,它既是我們的老師,又是我們的朋友。我很喜歡《論語》,因為它讓我回味無窮!

在《論語》里有很多的名言,其中,我最喜歡的是:“子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。’”讀了這句名言,我有很深刻的感悟。我認為做人不能夠強人所難,不能把自己不想要的東西或不喜歡去做的事情施加到別人身上。在我們的生活中,也經常發生這樣的事情,例如:小明的一支圓珠筆斷墨了,于是他故意把圓珠筆送給小紅,不料小紅不喜歡他的圓珠筆,但小明仍然拼命地把它塞到小紅那里。在學校吃午飯的時候,小明發現有自己不喜歡吃的食物,于是他故意把它送給小東吃,不料小東也不喜歡吃那個食物,可是小明仍然是強人所難,把食物扔到小東的飯盒里。

《論語》真的是一本很有意思的書,大家一定要買來看哦!

【讀《論語》有感(合集10篇)】相關文章:

讀《人生》有感(合集15篇)04-16

讀《匆匆》有感 (合集15篇)04-13

讀《自信》有感合集15篇04-07

讀《春蠶》有感(合集2篇)04-27

讀《荷花》有感(合集11篇)04-27

讀《秘密》有感合集15篇04-18

讀《日歷》有感合集10篇04-26

讀犧牲有感04-15

讀《自信》有感04-07

讀魔戒有感04-27