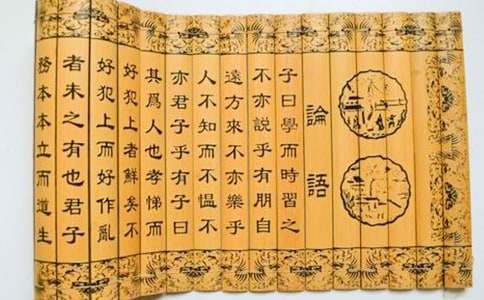

論語讀書筆記范本

自從200X年1月在新浪的博客上帖完了《道紀》全文以來,得到眾多朋友的支持。許多朋友更是參與討論,其中的許多問題也引發了我進一步的思考。原本沒有計劃再續寫一些內容,但是這段時間與眾多朋友的交流所引發的思考似乎很有必要加以整理。于是,就以附錄的形式呈現出來,主要是因為這之中所牽扯的題目可能與“道紀”的論述沒有必然的關聯,而這之中的內容又是“道紀”的延伸。

關于“道紀”如何來指導生活是經常被提及的一個問題,實際上只要多讀一讀《老子》、《論語》就可以了。就像我在第五章和第八章中所說的那樣:“孔子思想與絕對光速宇宙觀的符合使我們有了一個完整而豐滿的思想用來替代與絕對時間宇宙觀一起退到歷史背景中的哲學”;“將‘孔老’思想組合在一起,給我們提供了一條嶄新的思維之路。在宇宙觀轉換的時候,在我們揮手告別哲學的時候,‘孔老’思想使我們有信心走向前方。”但是,通過前面對孔老思想的分析,我們發現兩千多年的傳承已經將其中的很多思想改變得面目全非了,因此與其回答如何用道紀來指導生活這個問題,不如將《論語》之中那些似是而非的理解用道紀的方法整理清楚,如此一來,《論語》就可以方便地指導我們的生活了。

學而時習之

雖然在第八章中給出了我對“學而時習之”的理解,但我還是認為有必要在此處重提。作為《論語》的第一句話,它實在是太重要了。對這句話理解的誤差,會直接影響我們對《論語》的整體看法。

子曰:“學而時習之,不亦悅乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?”《論語》第一章。

這幾句話太過熟悉,特別是前兩句,熟的讓人從來不想其中的含義,習以為常自然地認為完全理解。還有些人認為這不過是一些生活中的現象,與思想無關,他們認為一個如此平常的現象,孔子有必要這樣大呼小叫“不亦悅乎”、“不亦樂乎”嗎。但是我們真的理解了嗎?

讓我們試著解釋一下“學而時習之,不亦悅乎”,進而采用道紀的方法,也就是用自身的體驗加以印證。上小學時,老師將其解釋成:學習而經常復習,不是很快樂嗎?不知道你快樂不快樂,反正我不快樂,每次為復習而復習,總會使我打瞌睡。后來我又得到了這樣的解釋:學習而后經常實踐不是很快樂嗎?試想,如果你學得一門技藝,而后就不停的實踐,最后你不煩我都煩了,這快樂從何而來呢。起初我以為孔子所說的快樂也許不是我們能夠簡單體會到的,但是讀了幾遍《論語》之后,你會發現孔子在用最為簡單的語言闡述生活、社會中的種種道理,如此一來,我們不禁要問為什么孔子對生活的體驗同我們有著這么大的差別呢?如果這是因為我們同圣人的理解能力有差別,那為什么在讀到后面類似于“己所不欲勿施于人”、“歲寒,然后知松柏之后凋也”等觀點的時候又覺得孔子同我們的體驗是那么的相同呢?也許我們將這個“學而時習之”給誤讀了!這句話位于《論語》的開篇,如此之簡單,簡單到了成為我們學習《論語》的障礙。

于是有必要翻看一下不同版本對“學而時習之”的解釋,看來主要的問題出在“時”字上面。中關村圖書大廈里有一面書架擺著眾多版本的《論語》注釋,從一方面可以看出如今國學的火熱程度,可這眼花繚亂出版物對于一個想挑一本來學習的讀者來說,不能不說是。

一種挑戰。不過這樣的狀況對于我來說到是方便得很,因為可以很快地翻閱不同版本對同一句話的解釋,從而對關于這句話的認識情況有一個總體了解,而更好的是還不必買任何一本書。于是,我看到了對“學而時習之”總體認識情況。這些解釋通通 將“時”解釋為時時、時常、經常,只有一個版本將“時”解釋成時代。如果我們追根循源,最后會追蹤到宋朝的朱熹,朱熹所作的《論語集注》中是這樣寫的:“學而又時時習之,則所學者熟,而心中喜悅。”后來的人們不加思索的接受了朱熹的這個注解。但如果查《辭源》,“時”具有“時時”這個意思最早源于唐代。如果孔子要說明“學習而后經常實踐”的意思,他應該用“常”字,而不是“時”字。其實最好的方法是用《論語》來學習《論語》,我們可以找一找“時”字出現在《論語》中其他地方所具備的含義。就在同一章,三個段落之后,孔子再一次使用了“時”字:“道千乘之國,敬事而信,節用而愛人,使民以時。”而那個時的解釋是時節,時機!如此一來,問題就明了了,這個“學而時習之”的“時”也應該也解釋成時機!由此,它的解釋就變成了:“學習到的東西,在適當的時機,被用上了,不是很快樂嗎?”當我第一次體會到這個理解的時候,其震驚程度是不可言喻的。如果使用道紀的方法,回顧自己人生中的快樂之事時,都是學習,時機,實踐三者遇到一起時產生的,孔子的人生體驗一霎那間與我們接得如此之近。不僅如此,“學而時習之,不亦悅乎!”一下就變得不那么平常了。它不僅在描述學習,時機,實踐與快樂的關系,而且一語道破了人生的真諦,孔子用最簡單的話闡述了“快樂人生”這一個他的思想中最重要的主題,“學而時習之,不亦悅乎!”實際上是人生觀。如此一來,它出現在《論語》的最開始就完全合理了;如此一來,《論語》給我們的感覺就完全改變了。

孔子告訴我們所面臨的是一個精彩紛呈的快樂人生。孔子不僅要闡述快樂人生的主題,而且一語中的,指出人生為何而樂,原來樂在學、時、習的交匯,這三者中的任何一項來得過于容易,都會使快樂大打折扣。學、時、習與快樂之間似乎有某種乘積關系。在這三者之中,學和習是人主觀可以把握的,而時機不僅要靠天時,還要靠我們發現的眼睛,即洞察力。但這三者之中“學”是基礎,只有具備一定素質的人,才有可能抓住時機,付諸實踐。孔子承認在這個世界中存在天才,即生而知之者。但更多的人,包括孔子自己都是學而知之者。因此孔子強調“學”的重要性,強調“好學”的重要性。于是才有了貫穿《論語》全篇關于學習的論述。

我們不僅面臨一個精彩紛呈的快樂人生,還面臨一個色彩斑斕的快樂社會,這就是“有朋自遠方來,不亦樂乎”。以前在讀到這個句子的時候,腦子里反映的實際上是“友朋自遠方來”。難怪每當我們接待遠方賓客的時候,喜歡脫口而出的總是這句話,但這恰恰是對這句話的誤讀。同“學而時習之”一樣,“有朋自遠方來”也可以分為三個要素:“有朋”、“遠方”、“來”,三者和一,不亦樂乎。“有朋”表示人生中有志同道合的人,這個“有”字格外重要,也許我們會有很多朋友,但不一定志同道合,不一定可以交流思想,因此“有朋”中的“有”就顯得格外珍貴。同時它又是“德不孤,必有鄰”中的“有”,孔子告訴我們這樣的志同道合的朋友是一定存在的。而“遠方”的意思是只有相距的遠,才能有個人的空間,才能使不同的人在不同的環境里各有所悟,古代的“遠”可以等同于地理上的遠,在信息,通訊發達的今天,長久不聯系即是“遠”。即使是志同道合的朋友,如果天天在一起,沒有了創造不同領悟的各自不同的環境,那交流的樂趣也會打折扣。最后的“來”也很重要,來是大家相聚一起,相聚的方式、場合、時機都會給相聚的快樂帶來影響。因此,同“學而時習之”一樣,“有朋”、“遠方”、“來”與快樂之間也存在著某種乘積關系。而“有朋自遠方來”所帶來的快樂是交流的快樂,是人與人互動的快樂,是快樂社會。因此,出現在《論語》中的這個第二句話是社會觀。

“人不知而不慍,不亦君子乎?”非常容易理解,它講的是做人。什么是君子,如何成為君子是貫穿《論語》的一個主題,而在這里孔子提出了一個簡明扼要的方法去觀察君

子,讓我們馬上有一個對君子感官上的認識。

以人生觀、社會觀、做人為開始的《論語》,就是用這樣簡單的語言展開了我們通常為之困惑一生的問題。因此,“學而時習之”這一段作為《論語》的開篇當之無愧,“學而時習之”這一段有著與“道可道,非常道”在《老子》中相同的地位。

山梁雌雉,時哉時哉!

在《道紀》的第五章,我提出了一個頗具爭議的觀點,那就是“《論語》不僅僅是一部言論集”,我認為《論語》是孔子用對話體來寫的議論文。于是,許多朋友質疑我的這種判斷。當然,如果從歷史的角度、從考古的角度都可以得出“《論語》是孔子去世后,由其弟子編纂而成”這樣的結論。但是,我想換一個角度去看這個問題。雖然《論語》最終定稿于諸弟子之手,但是誰又能夠保證,這本書的結構不是孔子在世時就已經存在了呢?要搞清這樣的問題實在很傷腦筋,其實我們沒有必要在歷史問題上兜圈子,如果我們就把《論語》當作一篇邏輯清晰,有明確的'前后關系的議論文來學習,是不是會產生效果呢?這個出現在《論語》第十章最后的“山梁雌雉,時哉時哉!”就是一個很好的例子。

《論語》第十章中的言論以討論各式各樣的禮儀為主,除去這最后一句,其余的段落基本上是一種模式。我們可以先試舉幾例,好對這第十章有個初步了解:

孔子于鄉黨,恂恂如也,似不能言者。其在宗廟朝廷,便便言。唯謹爾。 入公門,鞠躬如也,如不容。立不中門,行不履閾。

鄉人飲酒,杖者出,斯出矣。鄉人儺,朝服而立于阼階。

升車,必正立執綏。車中,不內顧,不疾言,不親指。

在這一章中,孔子的言論不多,主要是孔子的各種行為規范。然而,奇怪的是在這一章的最后出現了與上述內容風馬牛不相及的一段話:

色斯舉矣,翔而后集。曰:“山梁雌雉,時哉時哉!”子路共之,三嗅而作。

這段話并不難解,奇怪的是它為什么出現在這里,有什么意義。先看看這段話說了些什么:飛鳥展開翅膀飛了起來,盤旋了一陣就落下集中。孔子說:“山梁上的雌雉鳥,時哉時哉!”隨后與子路一起,作了個儀式。這個儀式是“三嗅”,好象是嗅了三次鼻子。我們且不管孔子和子路作了什么儀式,只看這段話的整體內容就很奇怪,不知道它要說什么。首先它和第十章中其他的段落很不一樣,即使歷來將《論語》看成是言論集,但這言論集中還是將相近的言論放到了一起。其次,這段話所描述的內容似乎與思想毫無關聯,這也與《論語》的決大部分內容的風格不相符。倒是有些像日記,記載了莫種奇遇。而且,孔子和子路和行為也很怪異,他們走到山中看到一群鳥,孔子大喊:“山梁雌雉,時哉時哉!”然后和子路一起嗅了三次鼻子。要是我遇到了這樣的情景,肯定以為是丁春秋的星宿派在搞什么活動。 果然,關于這段話的解釋就變的五花八門了。大部分的解釋認為這是筆誤,將別的地方的言論錯抄在這里,或是根本不應該記錄到《論語》里的奇聞逸事誤記在這里。在我們搞不清含義的時候,就開始懷疑古人的能力和智慧。況且,孔子不會喜歡記載什么奇聞逸事的,因為《論語》第七章中就有,子不語:怪、力、亂、神。

再看看南懷瑾先生在《論語別裁》里是怎么說的:

野雞站在山崗上面,顯得很神氣,假使它站在中央菜市場的雞籠旁邊,你說它的后

果是什么?它站在那山崗上,就大有鳳凰之象。正如晉代左思的詩:“振衣千仞崗,濯足萬里流。”一幅大自然的畫面,上是千仞崗,下是長江浪,一人怡然自得地站在上面,真是神仙中人,了不起,這就是得時、得位。孔子指著那山崗上美麗的雌雉對子路說:“時哉!時哉!”意思就是說,你看,那只雌雉正在這個時候飛起來,然后又降落在那么一個好地方,這一幕活動的畫面,影射了人生處世之理。孔子周游列國,要想救這個時代,救這個世界,救這個歷史文化,但卻深感回天乏術。他藉著這一幕景致對子路表達這個意思,而不從正面講,好像釋迦牟尼拈花微笑的手法。不用語言,就用目前這個事實指示給子路,你要懂得這個,要立足,要站穩,要站得好,早一點站到你的好位置。“時哉!時哉!”要把握時機。子路這時候拱手:“是!”三嗅是子路聽懂以后,恍然領悟而生感嘆的反應。

南懷瑾先生在試圖賦予這段話一些思想意義,但還是沒有解決這段話與第十章其他言論毫不相干的問題,況且將“子路共之,三嗅而作”解釋成“子路聽懂以后,恍然領悟而生感嘆的反應”也有些牽強。而子路的反應想象上去還是有些怪異。

如果我們換一種角度來看這段話,會不會是另一番景象呢?現在,我們假設《論語》不是一部言論集,而是一部議論文。那么在第十章的全部論述結束的時候,應該出現的是這一章的結論,結論與論述過程在形式上的不統一是很常見的。于是,我們有必要仔細審視一下第十章的內容。正象前面講的,這一章中孔子的言論不多,幾乎看不到“子曰”。這一章中的內容主要是孔子的各種行為規范,從穿衣到吃飯,從走路到睡覺,從上班到休閑,如何站立、如何行走、如何坐、如何臥,別人送禮應如何回應,遇到了緊急情況如何處理等等,事件具體而且瑣碎。像“食不厭精,膾不厭細”、“食不語,寢不言”、“席不正,不坐”、“寢不尸,居不容”這樣的語句就出現在第十章。這與《論語》其他章節中那些談天論地,談古論今的言論完全不同,就像是孔子在諄諄教導著一群學子,就像是孔子在上一堂行為規范的課程。于是,我們就找到答案了:這完全是一組關于人在社會中交流時所需的素質教育的課程。如果我們用這第十章的內容和現今國際流行的素質教育(Liber-Arch)作比較的話,會發現許多相似之處。如果第十章的內容是素質教育的課程,那么在第十章結尾出現的這段話就應該是畢業典禮了。飛鳥寓意的是即將畢業的年輕人,盤旋了一陣就落下集中,老師孔子發表講話:“準備好了的年輕人,學業已經完成,以后就要看你們如何把握時機了!”這里的“時”當然是“學而時習之”的“時”。然后老師孔子和助教子路一齊行禮,以表祝福、勉勵之意。關鍵的是這個“三嗅”作何解釋,我查了《辭源》,沒有找到“三嗅”,卻找到了“三揖”,《辭源》上說“三揖”是古時候的一種拱手禮,據此,我推測,“三嗅”也是這樣的拱手禮。于是,我對著鏡子試了一下,發現作拱手禮時,雙手抱拳恰恰位于鼻子之下。當然,你也可以雙手抱拳舉得高一些,甚至高過頭頂,然而,你馬上可以感覺到,不同的高度可以表示不同的含義。而舉到鼻子之下的拱手禮恰恰反映的是送別的祝福和勉勵。最后,還有一個問題,那就是孔子為什么一定要用飛鳥來寓意即將畢業的年輕人,搞得后來的人胡亂猜測。前不久,同《與霍金對話——中國自然哲學之于新宇宙學》的作者天河水先生交流對“學而時習之”看法,天河水先生完全同意我對其中“時”字的解釋,并提出了一個佐證:“‘時習’符合《周易》乾卦精神,也就是待時而飛”。而這個待時而飛用在這里,用于解釋“山梁雌雉,時哉時哉!”也非常合適。原來孔子和子路所行的這個“三嗅”之禮,不僅包含了對躊躇滿志的學子的祝福和勉勵,還包含了對待時而飛的青春的禮贊!

通過這樣基于《論語》不是一部言論集假設的分析,我們很好地解決了第十章最后一段話與全篇的關系。不僅如此,我們還得到了一個副產品。社會上似乎有這樣一種看法,認為孔子思想中有很多繁文縟節,限制了人的激情與創造,而大家所認為的那些繁文縟節基本都出于第十章。現在,我們明白了,這個第十章,原來是一組素質教育的課程。而如何使用這里學到的行為規范,就要看每個人在生活中如何靈活運用了。就像是武功,師傅教的是死招,臨戰操練的是活用。

《論語》的第四章中有這樣一段話:

子曰:“能以禮讓為國乎,何有?不能以禮讓為國,如禮何?”

這段話看上去并不難解,原本以為可以一帶而過的,沒料到稍稍停留片刻,深入地想了一下,卻引發了一連串復雜的思考活動。先看一看對這句話目前流行的解釋:“能以禮讓治國嗎,這有何難;如果不能以禮讓治國,要禮有何用。”乍一看,這解釋得很合理,沒有什么可以深糾的地方。但我總覺得哪里有些別扭,將譯文和原文對照一下,就會發現,這個別扭的地方是將“何有”解釋成“有何難”了,如果是“有何難”的意思難道孔子不會使用“難”字嗎?顯然不是,《論語》中曾多次出現“難”字。翻一翻眾多的版本,幾乎眾口一詞都是這樣解釋的,再翻看《論語集注》,發現這樣的解釋也是源于朱熹:“何有,言不難也”。

雖然大家都選擇了朱熹的解釋,但我還是感覺不太對。首先,將“何有”解釋成“有何難”或“不難”,用口語的話講,就是有點兒愣。其次,“如果不能以禮讓治國,要禮有何用”這樣的語氣不太像孔子的風格。孔子主張“學而不厭,誨人不倦”,“不怨天,不尤人”。而按照上面的解釋,“能以禮讓治國嗎,這有何難”好象沒說清楚,沒有說明禮讓治國如何不難。而“如果不能以禮讓治國,要禮有何用”又有些怨天尤人的意思。如果我們認可這樣的解釋,那么這段話所能帶給我們的信息非常少,只有“應該以禮讓治國”這樣一個信息,如此一來,在惜字如金的《論語》里就應該寫成:子曰:“以禮讓為國。”不僅如此,“不能以禮讓為國,如禮何?”從邏輯上講也有缺陷,它為什么不說:“不能以禮讓為國,如禮何?如讓何?”怎樣才能解開這一系列的疑問呢?看來“何有”是個突破口。如果我們先不管前后文,就說這個“何有”,恐怕有很多人都會脫口而出,是“哪有?”的意思。采取用《論語》學習《論語》的方法,我們在《論語》里找找其他地方的“何有”:

子曰:“默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有于我哉!”《論語》第七章。

子曰:“出則事公卿,入則事父兄,喪事不敢不勉,不為酒困,何有于我哉?”《論語》第九章。

從第七章和第九章出現的“何有”來看,它就是“哪有”的意思,連朱熹也在這兩處將“何有”解釋成“哪有” 的意思。現在將這樣的解釋帶回到我們正在研究的句子里:“能以禮讓治國嗎,哪有?如果不能以禮讓治國,······。”先不管這段話的意思,上面的解釋從邏輯上講除了“如禮何”翻譯不出來,其他三段是說得通的。于是,我們需要按照這個思路,考慮一下“如禮何”怎么解釋。當然,將“如禮何”解釋成“要禮有何用”是不能帶入我們剛剛做的那個句子里的,況且這樣的解釋似乎也不太準確。如果我們將“如禮何”之中的禮字去掉,就出現了一個非常熟悉的詞:“如何”。看上去孔子的這段話是一個商量的口氣,是提了一個建議。好象問題出在對“如”字的解釋上,但這并不難,只要查一查《新華詞典》,“如”字的第一種解釋是:依照、順從。好了,我們將這樣的解釋帶入:“能以禮讓治國嗎,哪有?如果不能以禮讓治國,依照禮怎么樣?”這實在是一個出乎意料的結果,難道孔子認為不能以禮讓治國嗎?但不必心急,且看一看它與我們的體驗是否相符。

【論語讀書筆記范本】相關文章:

《論語譯注》的讀書筆記04-01

論語讀書筆記匯編15篇04-08

論語讀書筆記集合15篇04-06

論語讀書筆記(通用15篇)03-28

《論語譯注》的讀書筆記8篇04-01

讀《論語》有感05-18

《論語》閱讀心得05-13

論語教師心得04-29

論語讀后感05-23

《論語節選》閱讀答案03-18